El martes 27 de abril, Fernanda del Castillo, Valentín Español y Pilar Cartón, de DMD-Asturias, se han reunido telemáticamente con el director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria del Principado de Asturias, Sergio Valles, y la coordinadora del grupo que está trabajando en los aspectos clínicos para la implementación de la LORE en Asturias, Ana Baltar.

El desarrollo de la reunión fue gratificante y se pudieron abordar los aspectos que más importan a la asociación. Los representantes de la Administración mostraron su buena disposición a escuchar las propuestas de DMD Asturias y, además, el trabajo previsto y el ya realizado hacen pensar que el Principado llegará a tiempo para la puesta en marcha de la LORE. Desde el principio, Valles mostró su interés en que Asturias, que ha sido una de las comunidades que ha apoyado la ley de forma más clara, no se quede atrás en su desarrollo.

En el Gobierno asturiano dejó claro en la reunión que la Administración debe responsabilizarse y dirigir la entrada en vigor de la ley, y que están tomando las medidas para facilitar la labor de quienes van a tener que ponerla en práctica, desde el personal sanitariohasta quienes formen parte de la Comisión de Garantía y Evaluación. En este sentido, desde DMD se les hizo llegar la propuesta de formar una Red de Apoyo de Profesionales Sanitarios para la puesta en marcha y desarrollo de la ley, que quedaron en estudiar.

Otro aspecto positivo fue su afán por cuidar el trato con aquellas personas que soliciten una eutanasia, para que sientan que se les escucha y se tiene en cuenta su decisión. Se buscarán fórmulares que les permita tener información constante de cómo se está desarrollando su proceso y evitar interferencias innecesarias.

La reunión duró una hora y estos fueron sus puntos clave:

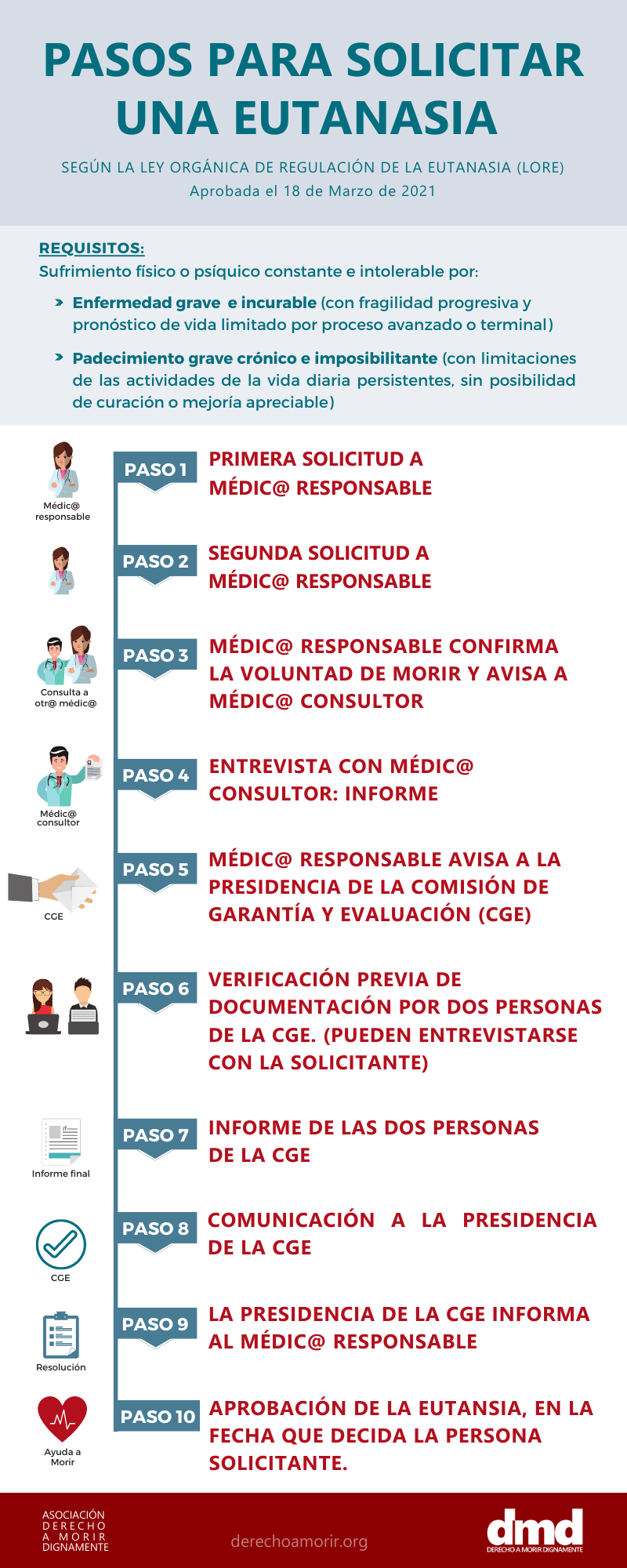

- Desde la aprobación de la LORE se han establecido dos grupos de trabajo, uno jurídico y otro clínico, que analizan y desarrollan todos los aspectos que faciliten la entrada en vigor de la ley, con especial atención a la documentación necesaria para atender las solicitudes que se presenten y la constitución y actuación de la Comisión de Garantía y Evaluación

- El Decreto para el desarrollo de la Comisión de Garantía y Evaluación ya está redactado y a punto de ver la luz y entrar en el proceso de audiencia pública para poder así cumplir los plazos previstos

- Se está preparando un apartado específico en la web de Astursalud dedicado al proceso final de vida, donde se informará a la población de los aspectos legales y burocráticos del mismo.

- Antes de la entrada en vigor de la ley está previsto organizar sesiones de formación sobre la eutanasia con el personal implicado. Asumen que, por una cuestión de plazos, será difícil llegar a un número amplio de profesionales

- Están valorando como resolver el apoyo técnico para la CGE con otros servicios ya existentes, que permita dar respuestas internas (a la propia CGE) y a la ciudadanía.

- Si el médico responsable no acepta la petición de eutanasia, éste tiene que remitir la solicitud a la Dirección asistencial y de Salud Pública del Área Sanitaria, quién se encargará de resolverlo.

- Aún no está definido cómo funcionará el registro de objetores de conciencia.

- Quieren establecer un proceso de acompañamiento para profesionales y también para familiares.

- Residencias: su propósito es tratarlas igual que un domicilio particular.

Como cierre del encuentro, DMD Asturias volvió a ofrecer su apoyo y colaboración, y quedó en remitir documentación sobre cómo se han puesto en marcha otras leyes de eutanasia en otros países. También se acordó una nueva reunión a finales de mayo.